Fender Rhodes Suitcase Electric Piano の改良

フェンダー社(当時)の有名なエレピ、Rhodesは、今でこそプラスチックのカバーが平らなものになっていますが、当時は丸いかまぼこ型でした。上にシンセなどを乗せようとすると、ぐらぐらして安定が悪かったものです。Rhodes

Suit-Caseは蓋を閉めればそのままハードケース状態となって運搬可能な構造をしてます。そこでその蓋を、鍵盤の上部、前面パネルの傾斜に合わせてノコギリでギコギコと切り落とし、取り外し可能な蝶番で再び付け直して、ちょうど鍵盤のところだけ開いて取れるように改造してみました。(初めて蓋を電動ノコでまっぷたつに切り分けた時には、さすがに勇気と思いきりを必要としましたね(笑)。)

フェンダー社(当時)の有名なエレピ、Rhodesは、今でこそプラスチックのカバーが平らなものになっていますが、当時は丸いかまぼこ型でした。上にシンセなどを乗せようとすると、ぐらぐらして安定が悪かったものです。Rhodes

Suit-Caseは蓋を閉めればそのままハードケース状態となって運搬可能な構造をしてます。そこでその蓋を、鍵盤の上部、前面パネルの傾斜に合わせてノコギリでギコギコと切り落とし、取り外し可能な蝶番で再び付け直して、ちょうど鍵盤のところだけ開いて取れるように改造してみました。(初めて蓋を電動ノコでまっぷたつに切り分けた時には、さすがに勇気と思いきりを必要としましたね(笑)。)

アンプ・スピーカー部の上に鍵盤本体を載せてセッティングした後、おもむろに外蓋手前の鍵盤部分のみを開けて取り外せば、残った蓋の部分に重たいシンセも問題無く乗せられます。セッティング時間もかなり短縮できる上に、外したでかい蓋の置き場所にも困るようなこともありません。

これは口伝えで評判を呼び、野毛ハーレム・バンドの今は亡きキーボーディスト香川氏所有のRhodes

Suitscaseを始め、野毛スマイル時代のキーボーディスト石川清澄氏「カルメン・マキ&OZ」「高中正義」などでおなじみ)所有の同じくSuitcase他、何台かをギコギコいたしました。

日本でこのようなギコギコを施したのは、知る限りでは私が最初で唯一無二のはずです。後にアメリカで発売された、ダイナマイトみたいな名前のRhodesの改造機(ダイノマイ・ピアノ)は、全く同様の構造をしておりましたね。アイディア料くれ。

裏にクリップやピンが付いていて、胸などにかざれる、LEDの点滅ディスプレイです。

裏にクリップやピンが付いていて、胸などにかざれる、LEDの点滅ディスプレイです。

釣りの浮き用のリチウム電池を使用し、部品点数も少なく消費電流も少ないので結構長持ちします。リチウム電池は上州屋で手に入れます。

猫の顔のやつとか造ってプレゼントにして、彼女の気をひくのに使うのが正しい使用方法です。通常、ザッパの顔では、まず喜ばれません。

これを造った数年後、同様のおもちゃやアクセサリーが街で市販されているのを見かけるようになりました。パテント料よこせ。

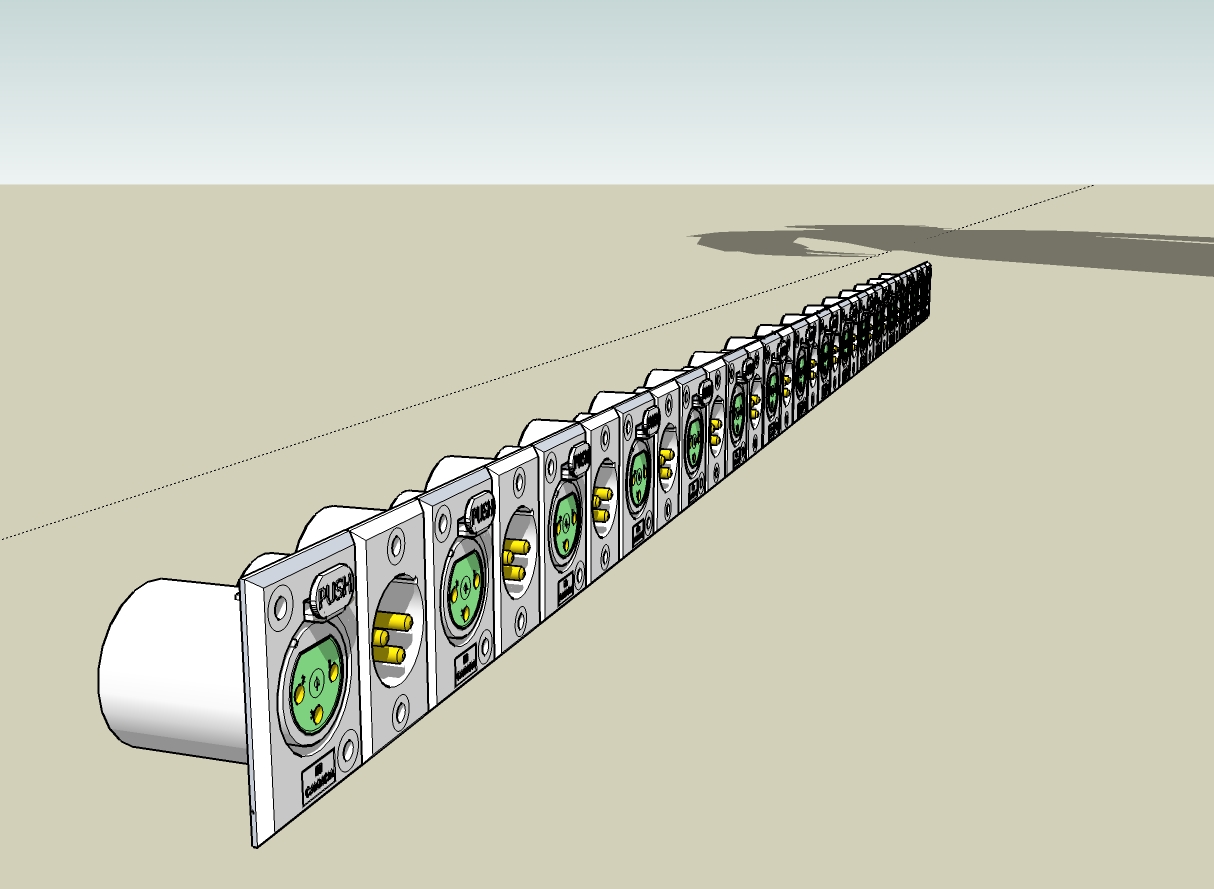

Cannon Multi Connecter Box

P.A.でステージと調整卓の間に引き回される多回線マルチケーブル用のマルチ・コネクタ・ボックス(通称:弁当箱)の市販品は、どれも大変ごつく重たくて値段も高く、ミキサーの卵であった貧乏な若者が容易に買えるものではありませんでした(今のわたしは、歳はとったが貧乏は変わってない)。そこで、アルミのアングルとキヤノン・コネクタ自体をそのままケースに利用するというアイディアで、最々小、極軽量、超安価、超頑丈を誇るマルチボックスを製作しました。

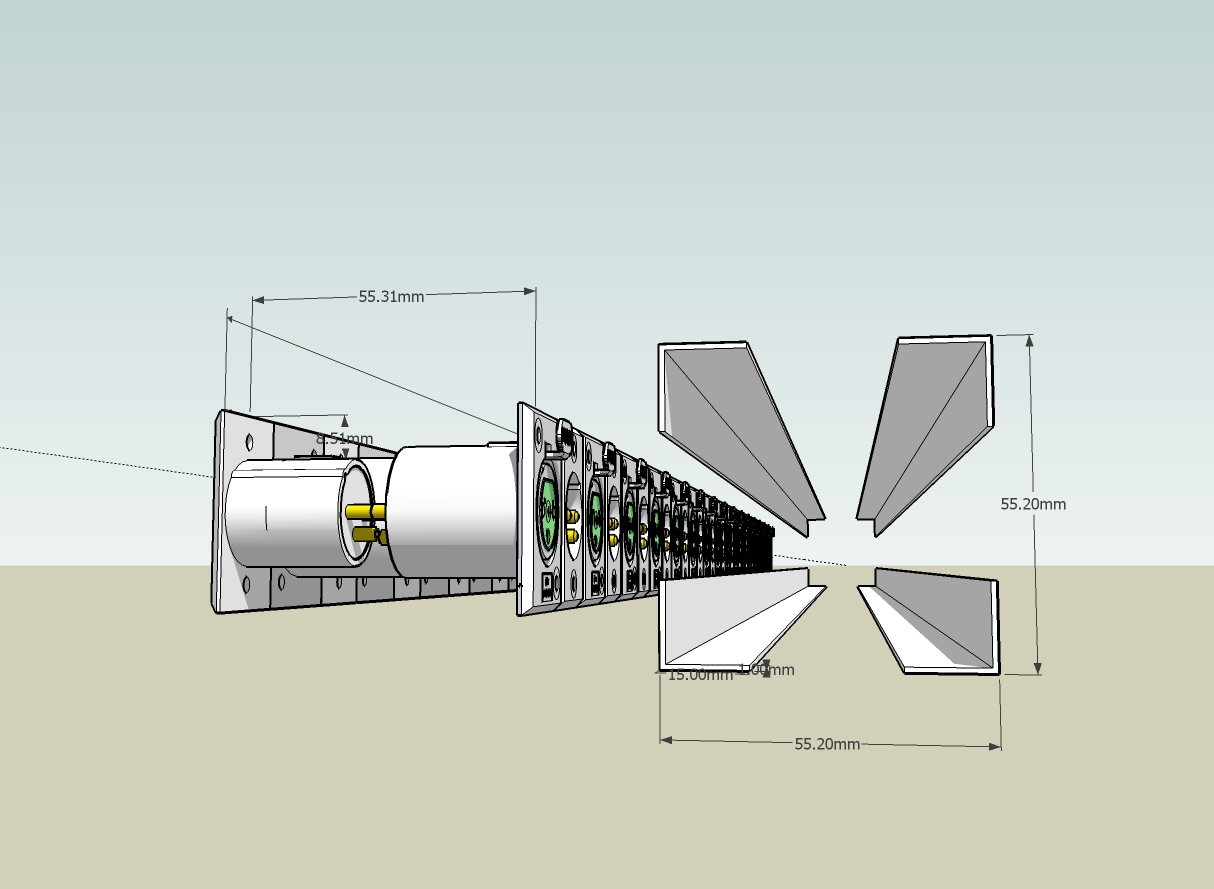

一対のオスとメスのキヤノン・コネクタ(レセプタクル)を背中合わせに置いて、向かい合ったピン同士をハンダ付けし、1チャンネル分のパラレルコネクタとします。

一対のオスとメスのキヤノン・コネクタ(レセプタクル)を背中合わせに置いて、向かい合ったピン同士をハンダ付けし、1チャンネル分のパラレルコネクタとします。

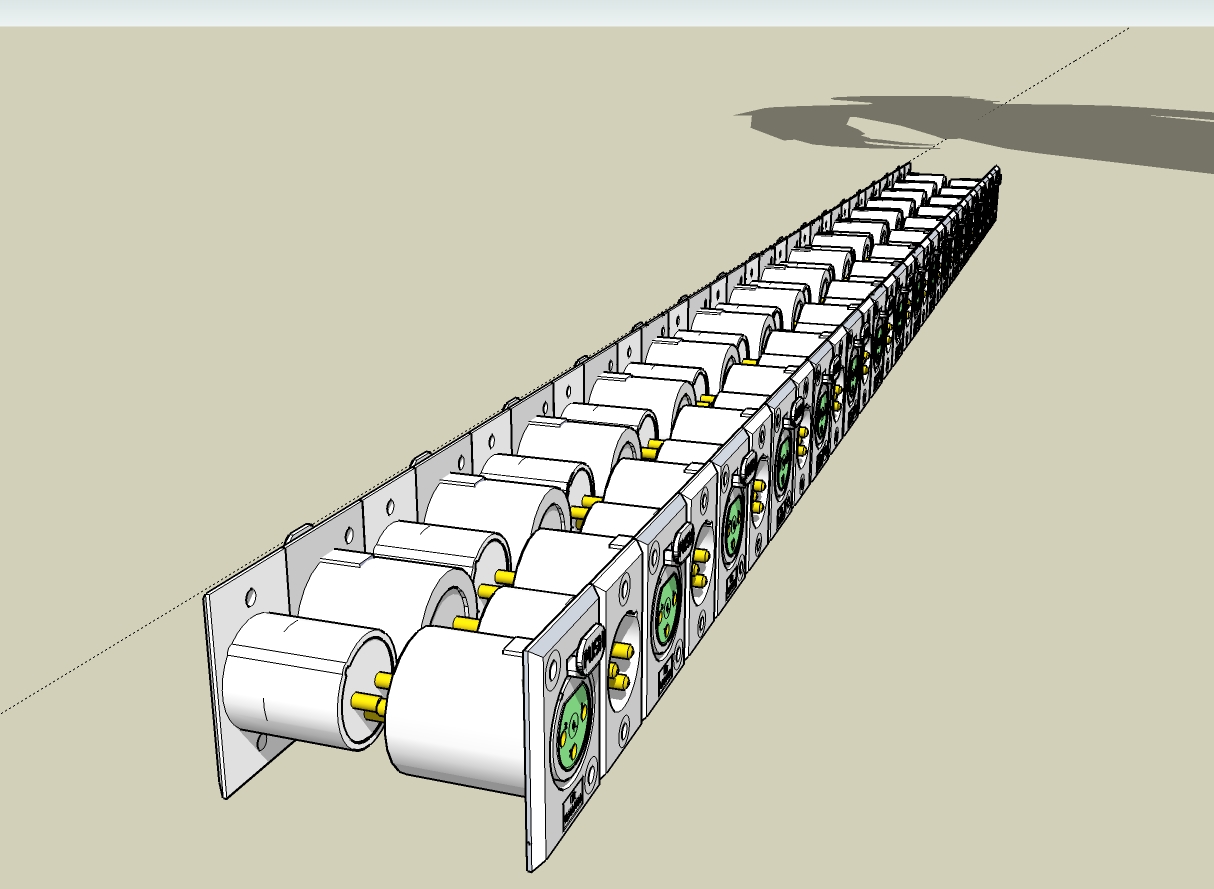

キヤノン・コネクタの幅はオスとメスで大きさが異なるので、これをオスメス交互に並べてゆき、上と下にそれぞれ長いアルミのLアングルを渡してコネクタ同士を固定します。これで棒状のコネクタの塊のようなものができ上がります。キヤノンコネクタ自体が匡体の一部を形作りますから、強度、耐久性はかなりのものです。

キヤノン・コネクタの幅はオスとメスで大きさが異なるので、これをオスメス交互に並べてゆき、上と下にそれぞれ長いアルミのLアングルを渡してコネクタ同士を固定します。これで棒状のコネクタの塊のようなものができ上がります。キヤノンコネクタ自体が匡体の一部を形作りますから、強度、耐久性はかなりのものです。

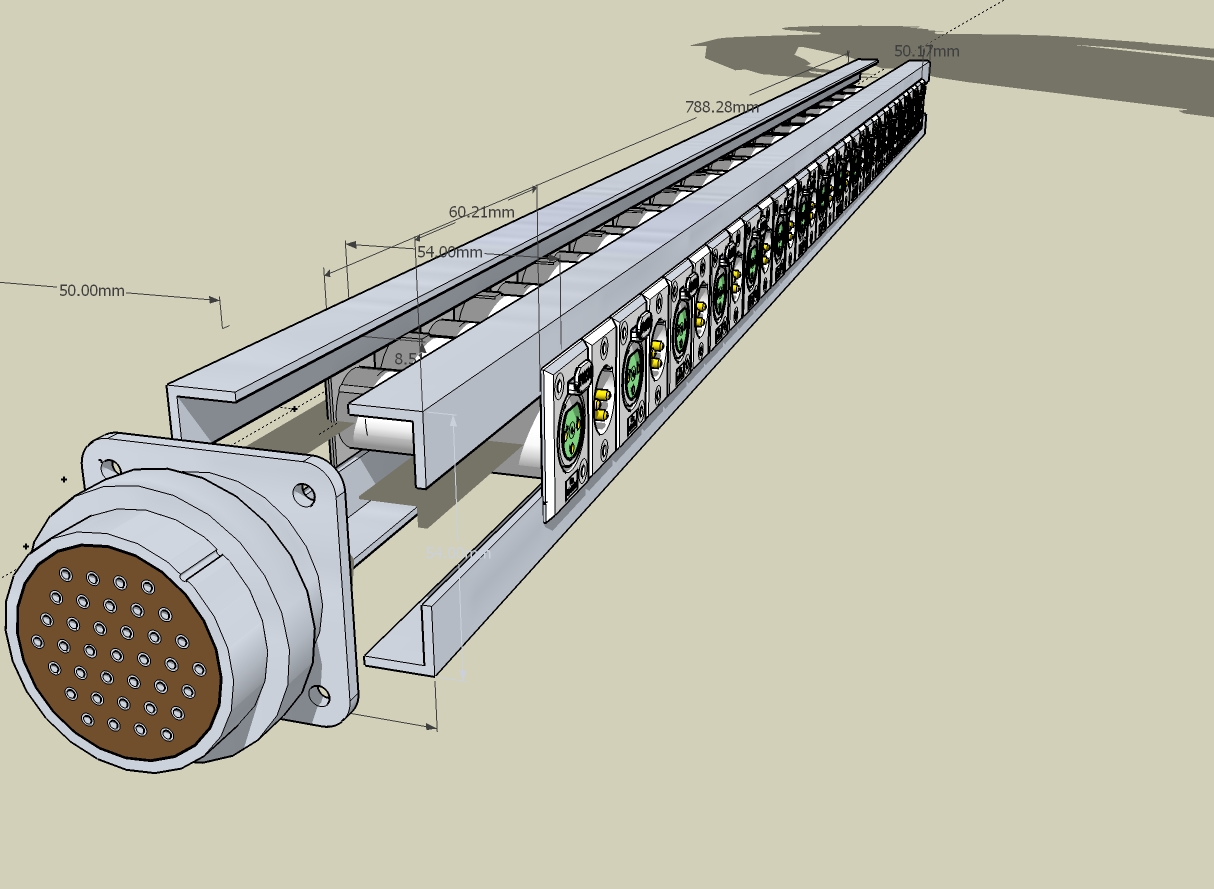

あとは、Lアングルとコネクタの隙間にアルミ板をさしこんで、それぞれ上下のパネルとします。さらに両端には16chのマルチ・コネクタ(JAE FK37-31S-R 及びFK37-32S-R)を、これまたちょうどぎりぎりぴったりの大きさで取り付けることができます。FKコネクタの四隅の取り付けビス穴が、それぞれ四隅のLアングル内側のビス受けに合う寸法にすると良いです。(すると、上下のLアングルの間隔はキャノン・レセプタクルの筒の直径より少し狭くなりますので、そこに合わせたLアングルの若干の削り加工が必要となります。)

あとは、Lアングルとコネクタの隙間にアルミ板をさしこんで、それぞれ上下のパネルとします。さらに両端には16chのマルチ・コネクタ(JAE FK37-31S-R 及びFK37-32S-R)を、これまたちょうどぎりぎりぴったりの大きさで取り付けることができます。FKコネクタの四隅の取り付けビス穴が、それぞれ四隅のLアングル内側のビス受けに合う寸法にすると良いです。(すると、上下のLアングルの間隔はキャノン・レセプタクルの筒の直径より少し狭くなりますので、そこに合わせたLアングルの若干の削り加工が必要となります。)

キャノン規格のコネクタを使用する限りは、これ以上の小型化は絶対あり得ない!とさえ言い切れる、究極の超小型軽量マルチボックスであります。なにしろ殆どキャノンコネクタとマルチコネクタだけで構成され、空いてる空間などほんの僅かしかないのですから!

コネクタ間のすき間も全くありませんが、ラインをパラう(並列分岐接続する)必要さえなければ、通常の使用方法に於いてはまずオス/メスのどちらか一方のコネクタしか使用しませんから、結果として一つおきにケーブルがつながることになり、抜き差しの不便は特にありません。

材料費を半分負担してくれた当時の友人が持っていってしまい、もう現物は無いので自分用にもうワンセット作製しようかと思っています。

この工法についてはパテント申請中につき、これから製品化しようというメーカーは必ず連絡してくるように。 (1978年)

Cannon 変換プラグ

同じくP.A用の小物です。市販されている種々のキャノン変換プラグは、例えトランスデューサー無しの物であっても大変高価で、貧乏な私にはやはりおいそれと買えるものではありませんでした。

同じくP.A用の小物です。市販されている種々のキャノン変換プラグは、例えトランスデューサー無しの物であっても大変高価で、貧乏な私にはやはりおいそれと買えるものではありませんでした。

写真の例は、キヤノンコネクタのケーブル押さえの耳を削り落とし、そこにナットで留めるタイプのRCAプラグをとりつけた物です。

この他に、キヤノンコネクタ二つを背中合わせにケーブル押さえの部分をネジでつなげて、オス/オス、オス/メス、逆相変換プラグなども造りました。

そこらに転がっている古いコネクタなどを使えば、ほとんどただ同然の費用で出来上がり、大変重宝したものです。

今現在も使用中。

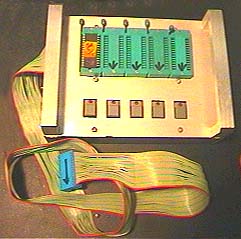

ROM Extension Selector For 'Drumtraks'

Sequential

Circuit社のリズムマシン、'Drumtraks'

は、当時出始めのサンプリング音ドラムマシンの中では20数万円とお安くその音色も太かったので、長く愛用したものです。差し替え用の音源P-ROMチップもLINNドラムのサンプルなど多数がオプションとして別売されておりました。(ROMライターを使えば自分の音もサンプリングできた!)

Sequential

Circuit社のリズムマシン、'Drumtraks'

は、当時出始めのサンプリング音ドラムマシンの中では20数万円とお安くその音色も太かったので、長く愛用したものです。差し替え用の音源P-ROMチップもLINNドラムのサンプルなど多数がオプションとして別売されておりました。(ROMライターを使えば自分の音もサンプリングできた!)

ところがそれらの音源P-ROMのICを挿し替えるには、いちいち本体ボディのネジを全部外して中の基板にアクセスしなければならず、その時上手に抜き挿ししないとICチップの足を曲げてしまったりするなどして、けっこう気を使う作業でたいへんだったのでした。

そこで、これらの音源P-ROMチップの代わりにこのマシンをあらかじめ挿して置き、5個の拡張音源P-ROMチップを簡単に切り替えて選択できるようにと依頼されて出来上がったのがこの製品です。

ROMのコネクタは、レバーで簡単に挿し替えができるタイプの物を使用しています。簡単なロジック回路(一応、チャタリング防止用のワンショットマルチ付き)を組んで、プロフェット・タイプの押しボタンスイッチあるいはフットスイッチでロムのセレクトができるようになっています。

元ヴィブラトーンズ、当時ピンクのドラマーであった矢壁”カメ”氏などに愛用していただきました。

今も自分用のやつが手元に一台残っていますが、本体の'Drumtraks'が友人に貸したまま行方不明で使えません。

Very-Wide-Range Signal Oscillator

タイマーIC、'555'

を使用したひじょうにシンプルな回路構成の矩形波の発振器です。極低周波(0.

数Hz)から10数KHzといった、大変に広い周波数域の音を連続的に可変発振させることができるのが、この回路の特徴です。

タイマーIC、'555'

を使用したひじょうにシンプルな回路構成の矩形波の発振器です。極低周波(0.

数Hz)から10数KHzといった、大変に広い周波数域の音を連続的に可変発振させることができるのが、この回路の特徴です。

このような周波数制御の用途には、通常、C型というタイプのカーブをもった可変抵抗器を使用するのですが、C型ヴォリュームは特殊部品であり市販品としては手に入りにくいので、容易に手に入るA型カーブの可変抵抗器の接続を逆にして使っています。ですから通常の感覚と逆で、左へ回すとピッチが高くなります。

匡体はガラスエポキシの両面基板をハンダ付けして造ってあるというのも変わってますが、なかなかいい感じに銅板が腐食してきて歪んだ金庫みたいな風格になってます。

野毛ハーレム・バンド(1980年頃)の迷曲「ごまのはえ」においてハエの音のSEを、こいつでPA席から演奏(?)したりしてました。

これも現在も稼動中で、最近ご近所に引っ越して来たMISIAバンドのキーボーディスト須藤豪クンに長期貸し出し中。