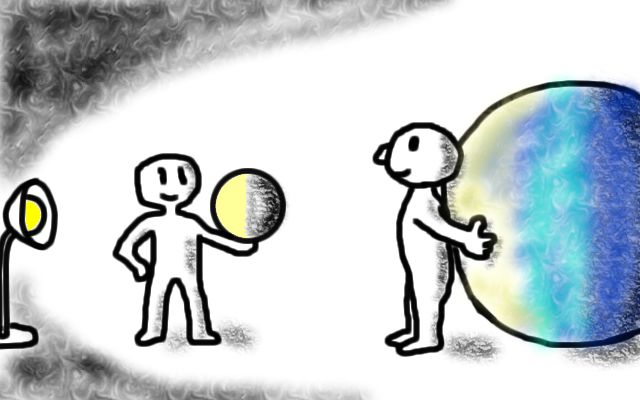

こんどは月を持った友達には、太陽と自分(地球)との間に立ってもらうんだ。

こんどは月を持った友達には、太陽と自分(地球)との間に立ってもらうんだ。

再び、月が太陽を隠さないようにしてもらってね。日食にならないように。

ここでちょっと話しを飛ばして、次は月に場所の移動をオネガイする。

こんどは月を持った友達には、太陽と自分(地球)との間に立ってもらうんだ。

こんどは月を持った友達には、太陽と自分(地球)との間に立ってもらうんだ。

再び、月が太陽を隠さないようにしてもらってね。日食にならないように。

さて、太陽の方を向こう。ということは、今はお昼の12時ということになるんだったね?

今は、太陽に照らされた月の明るい面は向こう側にあって、こちら側は暗い影の部分だから、よく見えていない。

これが「新月」と呼ばれる状態の月だ。

新月は、ま昼に出ている月なんだ。月のこちらを向いている側は太陽に対しての裏側となり光が当たらないから暗く、その上、太陽がまぶしいし昼の空はとても明るいので、ふつう、新月は見えない。

再び自分が地球の上にいるつもりで、左まわりに回ろう。 しつこいね。この講義では、しつこく何回もぐるぐる廻るよ。まるで、お遊戯してるみたいにね。

明るい日中が過ぎて夕方になる。

夕方6時には、右手の西の地平線に、太陽と新月(見えないけれど)が沈んでゆく。

更にもっと廻る。

夜中の12時。太陽と新月はどこかっていうと、背中の地球の反対側。見えるわきゃ、ない。

新月の夜は暗いね。だって、太陽はもちろん(夜だもの)、月も出てないんだ!反対側に太陽と一緒にいるんだもの!!

もっと、廻る。

朝の6時になって、ようやく左手の東の地平線から、太陽と新月(やっぱり見えないけど)が昇ってくる。

こんな具合だね。

同時に月は月で、地球の周りを30日弱に一回の割合で廻っている。ややこしいね。 ここがポイントだ! だから、月を、地球である自分の手から切り離して別な人に持ってもらい、独立して動くようにしなければいけなかったのさ。 |

だから、毎晩、満月だったり、毎日新月、というわけにはいかないんだ。

月の公転周期が、ぴったり「一日の整数倍」というわけではないから、だんだんずれてしまうんだね。

時刻は太陽の位置で決まっているから、同じ時刻で観察すると、月は毎日少しずつその場所を移動してくる=見え方(満ち欠け)が変わってくるというわけ。

更に一日のなかで見ると、月の出ている半日の間に地球は半回転する(というか、東から西の空へ180度月が動く)わけだから、 180度÷12時間=1時間に15度ずつ月は天空を移動して見えるね。 |

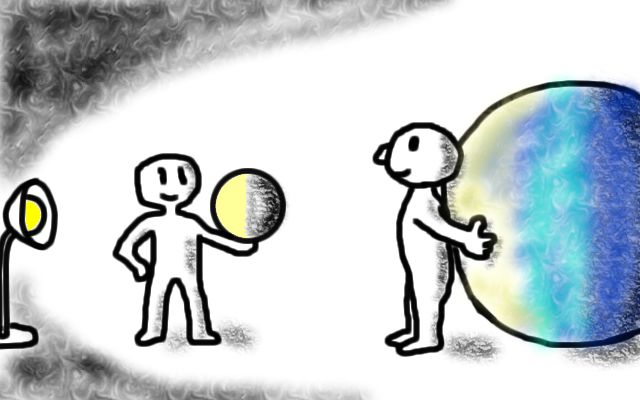

はい、じゃあ、今一回りして一日たったわけだから、月にはその場所をちょこっと移動してもらうとしよう。

具体的には、太陽を正面に見た少しその左側に移動していただく。

正確には一日分で12度だった。この際、3日分の36度ほど移動してもらおう。

新月の場合は、月の明るい側の真裏を覗いていたから見えなかったわけだが、今度は、ボールの右端の方から少しずつ、太陽に照らされて明るくなった面が見えてくるはずだ。

さっきは見えてなかった月の明るい側が、太陽と地球と月の位置の関係が変わるにつれて、少しずつ見えてきて、細く光った状態だ。

これは、三日月だね。

もっとわかりやすくするために更に何日か時を進めて、ちょうど太陽から90度の角度の所まで、月に移動してもらおうか。

さあ、地球が何回か廻って何日かが過ぎて(約1週間)、月が太陽と90度の角度を成す位置に来るときには、その月はどう見える?

右手、つまり西の方向に太陽が来るところに自分が向いて、その正面にお月さまに移動してもらうと、月は、ちょうどその右半分だけが明るく見えるはず。

これは、半月だね。

この時の時刻は、お日さまが沈む時なんだから、夕方の6時だってことを思い出そう。

何度も云うけど、いつでも太陽の位置が時刻を決めているんだよ!

夕方6時に、右半分が明るい半月は空の一番高い所に昇るんだ。

では、半月の見える一日を始めよう。

正面に、左半分の欠けた半月が見える今は、太陽が右手の西に沈もうとしている夕方の6時だったね。

さあ、ゆっくり東に廻れ、まわれ…

ちょうど90度左に廻ると、高かった半月も西の地平線に沈もうとしている。

時刻は?そう、夜中の0時だ。

さらに廻るよ?

太陽も月も見えない夜空の東の空が明るくなってきて、太陽が地平線から顔を出してくる。

時刻は?しつこいね。そう、太陽が昇るのは、朝の6時。当たり前だよ!

さらに地球はどんどん廻って、正面に太陽が見えたら今はお昼の12時。

おやおや、東の空から、丸い側を上にして、半月が昇ってきたじゃないか。

「上弦の月」は、新月の状態からだんだん太ってゆき満月になるまでの呼び方。 これも実は、一生懸命覚える必要はないんだ。 |